A Conflenti agli inizi del Novecento i mezzi di trasporto erano quasi inesistenti. C’erano persone che utilizzavano i muli, le giumente, gli asini, ma si trattava certamente di pochi privilegiati; la maggior parte della gente era obbligata a spostarsi a piedi. Si andava lontano o vicino, di notte o di giorno, senza lamentarsi e si camminava per ore. Moltissime donne, a quell’epoca, non portavano scarpe e il cammino, per loro, era naturalmente più faticoso. Quasi tutti i terreni coltivati: orti, castagneti, vigne, frutteti, erano fuori dal paese e i proprietari vi si recavano più volte al giorno. La legna, le donne andavano a cercarla nei terreni del demanio al Reventino. Almeno due – tre ore di cammino. Alcuni scolari, in campagna, per raggiungere la scuola dovevano camminare per chilometri. Quando c’era un funerale, gli abitanti delle contrade dovevano sobbarcarsi un viaggio estenuante per accompagnare il morto sino al cimitero di Conflenti. Lo facevano con qualsiasi tempo (se c’era neve trasportavano la bara facendola scivolare su una specie di slitta rudimentale). E dovevano affrontare lo stesso percorso quando si svolgeva un matrimonio, quando c’era da sbrigare una pratica in municipio, quando occorreva andare dal medic0

.

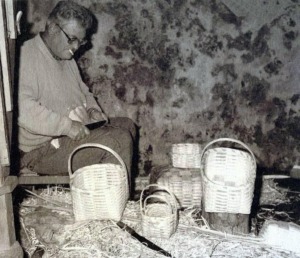

Grispeddrare, cestai, barilai partivano all’alba e facevano un lungo tragitto per andare a vendere i loro prodotti nei paesi vicini: Martirano, San Mango, Motta Santa Lucia, Nicastro. Qualche volta si spingevano sino a Cosenza e Catanzaro. C’erano studenti che quotidianamente andavano e rientravano da Nicastro, passando per Acquavona e scendendo o salendo per Rametta. Un percorso che richiedeva tre o quattro ore di cammino sia all’andata che al ritorno. Lo stesso facevano i proprietari di negozi andavano a rifornirsi della merce da vendere a Nicastro.

Generalmente questi viaggi si facevano in compagnia e la fatica si sentiva meno. Si conoscevano le scorciatoie e si guadagnava sul tempo di percorrenza. Però c’era anche chi s’avventurava da solo per lunghi viaggi.

Uno di questi era Luciano Villella.

Di professione faceva il calzolaio ma era abile in moltissimi altri lavori. Era anche un ottimo innestatore e veniva chiamato spesso per prestare la propria opera nei paesi del circondario. Quando doveva recarsi a Cosenza, invece di percorrere i sentieri che attraverso la valle del Savuto, da Motta Santa Lucia e Scigliano, portavano alla città e che abitualmente facevano i nostri compaesani, preferiva l’itinerario che partiva da Decollatura e seguire, sino a destinazione, la via ferrata.

Un percorso più lungo e più pericoloso. Bisognava attraversare molte gallerie e c’era la possibilità che il treno arrivasse all’improvviso. Per Luciano il viaggio era ancora più rischioso perché era sordomuto. Egli però aveva trovato la soluzione che probabilmente gli salvò più volte la vita, facendolo arrivare sempre incolume a destinazione. Portava con sé un bastone che ogni tanto faceva strisciare sui binari e che gli permetteva di percepire l’approssimarsi del treno. Quando ciò succedeva, si fermava e dopo il passaggio della locomotiva, riprendeva il suo viaggio. Concluso il suo lavoro a Cosenza ritornava a Conflenti ripercorrendo la stessa via che aveva fatto all’andata. Naturalmente sempre in compagnia del suo bastone.

Di A. Coltellaro

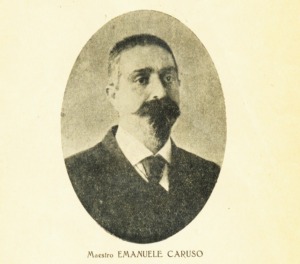

All’inizio del Novecento i maestri a Conflenti erano Emanuele Caruso ed Eugenio Paola per le classi maschili e la maestra Pasqualina con una classe femminile, in verità poco frequentata.

All’inizio del Novecento i maestri a Conflenti erano Emanuele Caruso ed Eugenio Paola per le classi maschili e la maestra Pasqualina con una classe femminile, in verità poco frequentata.